涅槃会

お釈迦さまが入滅された2月15日に勤める追悼報恩のための法要です。お釈迦さまのお誕生を祝う花まつり(灌仏会、4月8日)や、さとりを開かれたことを記念して行う成道会(12月8日)と並んで、お釈迦さま三大法要の一つに数えられます。

「涅槃」とはさとりの境地、苦しみが消滅した状態を意味します。

お釈迦さまがこの世での命を終えたこと(入滅)により、身体的な苦からも脱して完全な「涅槃」に至ったとすることから、お釈迦さまの入滅を「涅槃」と称しています。

紀元前5世紀ごろルンビニで生まれ、やがて人生の無常を憂い出家したお釈迦さまは、35歳でさとりを得ます。以後、修行の旅に各地を巡り、煩悩が引きおこす苦しみから逃れ、安らぎを得るという教えを人々に授けました。伝道の旅は、80歳で亡くなられる寸前まで続き、その入滅の様子は経典に詳しく伝えられています。

ここでは、お釈迦さま最後の旅とその教えをたどります。

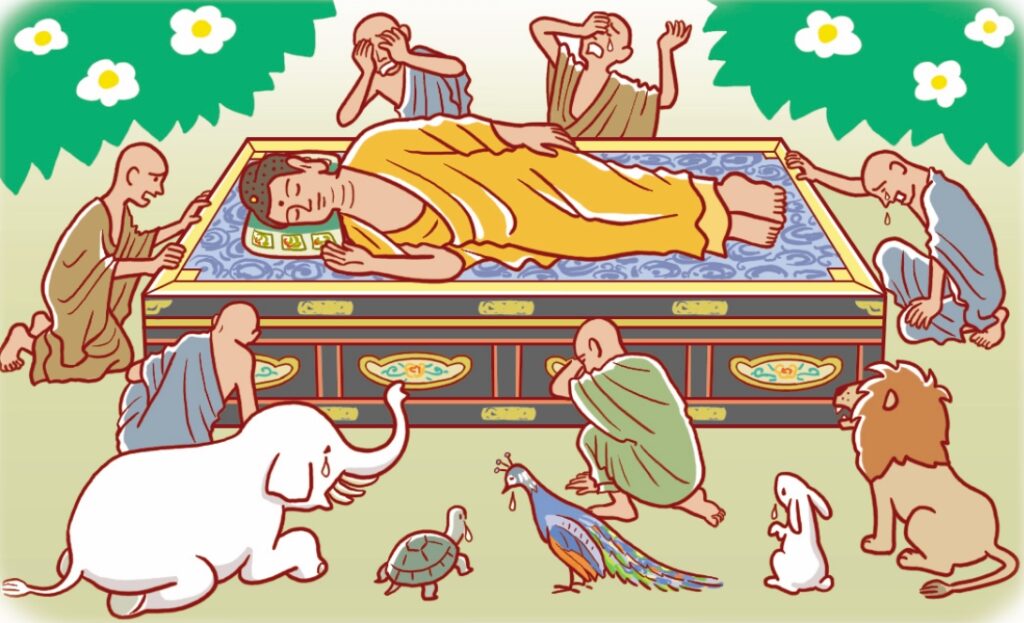

この法要では、入滅された時の様相を描いた涅槃図を掲げ、ありし日のお釈迦さまを偲び 法要を営む寺院が多くあります。

涅槃図には、中心に横たわるお釈迦さまが、周囲には弟子たちをはじめ、菩薩、天界の神々、さらには動物や昆虫までもが集まってお釈迦さまの死を悼んでいる様子が、詳細に描かれています。

国と国の争いを止めたお釈迦さま

80歳になったお釈迦さまが、マガダ国の都・王舎城郊外の霊鷲山で教えを説いていたある日のこと、王の使者がお釈迦さまを訪れました。当時のインドはいくつもの国に分かれ争っており、マガダ国王も隣のヴァッジ国を滅ぼそうと計画し、それが可能か助言を求めてきたのです。

これを聞いたお釈迦さまは、答えを待つ使者には何も言わず、傍らにいた弟子のアーナンダ(阿難)に、問いかけました。「アーナンダよ、ヴァッジ国ではしばしば会議が開かれ、それに数多くの人が出席するというのは本当か」。アーナンダは「そのとおりです」と答えました。続いてお釈迦さまは「ヴァッジ国では人々が互いに協力し、なすべきことをなしているか?」と問い、アーナンダはまた「そのとおりです」と答えました。

その後、お釈迦さまは同じように「定められたことを守り、法にしたがって行動しているか」「年長者を尊重し、その言葉に耳をかたむけているか」「暴力がなく、婦女の誘拐もないか」「自分たちの聖地を尊び、よく供養しているか」「智慧ある修行者を尊重し、保護と支持を与えているか」と質問を繰り返し、そのすべてにアーナンダは「そのとおりです」と答えました。

そこで初めてお釈迦さまは使者に向き直り「私はかつてヴァッジ国の人々に、この七つの法を説いた。この法が守られている限り、その国は滅びず、繁栄を続けるだろう」と語ったのです。使者はこれを聞き、国王に武力での侵攻を諦めるよう伝えたといいます。

使者が去った後、お釈迦さまは近隣に住む弟子たちをすべて集め、教団が滅びないための法を語り、そしてこれらを守るよう伝えた後、霊鷲山を下り、アーナンダほか少数の弟子とともに北へと旅立ちました。それはお釈迦さまの生まれたルンビニへと向かう道で、一説には、自らの死期を知り、故郷へ向かったものともいわれています。これがお釈迦さまの最後の旅となりました。

人生のよりどころ 自灯明・法灯明

旅の途中、お釈迦さまはその先々の町へ立ち寄り、説法を行いました。

ガンジス川の岸辺にあるパータリプトラの町では、人々に仏教徒が守るべき生活態度である戒(殺さない、盗まない、邪淫をしない、嘘をつかない、飲酒をしない、の五戒に代表される)の重要性を説きました。また、ガンジスの流れと、川を渡る人々の姿を見て「ある人は橋を架け、ある人は筏や船で彼の岸に渡る。いずれにせよ、聡明な人々は、もうすでに渡っている」と語りました。これは苦しみに満ちたこの世(此岸)を離れ、さとりの世界(彼岸、浄土)へと至ることの素晴らしさを語ったものと言われています。

川を渡り、ヴァッジ国の商業都市ヴェーサリーに入ったお釈迦さまは、そこで病を患い、ひどい苦痛に見舞われました。

その後お釈迦さまの病が一時落ち着いてまもなく、駆けつけたアーナンダはこう言いました。「ご病気と聞き、力が抜け、闇に包まれたようでした。しかし私たちに何の指示もなく亡くなられるはずがないと信じておりましたので、安堵しております」と。

しかしお釈迦さまはこの言葉に対し、「おまえたちは、いったい何を私に期待するというのか」といい、そしてアーナンダに「道を求めることは、自分自身の問題である。人に頼り、なすことではない。私はこれまで、隠すことなく法を説き続けてきた。それに、私は年老いた。この体は古い車が革ひもの助けでやっと動いているようなものだ。だから、アーナンダよ。自分自身を島(よりどころ)として、また法を島として修行しなさい」とあえて厳しく諭したのです。

この言葉のなかの「島」は灯とも訳され、「自灯明・法灯明」と呼ばれているものです。自己と、教えそのものをよりどころにせよとの意で、仏教徒の基本的な姿勢として尊重されています。

チュンダの布施

お釈迦さまの旅は病によっても止まることなく続きました。そしてパーヴァーという町に立ち寄ったとき、チュンダという鍛冶屋に教えを授けたのですが、その時彼から受けた供養が、最後の食事となってしまったのです。

チュンダが用意した食事の中に、キノコの料理(一説には豚肉)があるのを見たお釈迦さまは、チュンダに「これは私だけが食べ、他の弟子には供さぬように。そして残りは地に埋めなさい」と、静かに告げたといいます。

食事が終わると、お釈迦さまは激しい腹痛と、背の痛みに襲われました。血の混じった下痢をしたとも伝えられています。

しかしお釈迦さまは激痛をしのび、アーナンダに「クシナガラへ行こう」と語ったのです。そしてチュンダの過失を責めず、また、彼自身が後に自責の念で苦しまぬよう、あの食物は最高の功徳となったと、チュンダを讃え慰めたのです。

お釈迦さまの入滅

クシナガラに到着し、死が間もないことをさとったお釈迦さまは、アーナンダに命じ、2本並んで生えた沙羅の樹(沙羅双樹)の間に頭を北に向けた寝床を作るよう告げました。そして右脇を下にし、足を重ねて横たわったのです。

その時突然、沙羅双樹の花が一斉に開き、お釈迦さまの体に白い花びらとなって舞い散りました。虚空からは美しい音楽と歌が鳴り響き、また天上の花や、かぐわしい香りがお釈迦さまへと降り注いで、お釈迦さまがついに入滅の時を迎えることを告げたのです。

お釈迦さまの周りに、弟子たちや大勢の人々が集まり涙を流しました。あらゆる世界の精霊、神々、天人もここに集まり、お釈迦さまの入滅を嘆いたといいます。

号泣するアーナンダに、お釈迦さまは優しく語りかけました。

「泣いてはいけない、嘆いてはいけない。私は説いてきたではないか。愛するものとはいつかは別れる、生まれたものはやがて滅すると」。

そして、アーナンダの献身的な帰依と、その徳を讃えました。

お釈迦さまは、「修行者たちよ、すべては過ぎゆく。怠ることなく修行を続け、完成させよ」との言葉を最後に、静かに入滅し、涅槃に入ったと経典は伝えています。

その後、お釈迦さまの遺骸は荼毘にふされ、遺骨は八等分され、各地のストゥーパ(仏塔)に納められました。仏塔はお釈迦さまをしのぶ人々の遺跡となり、仏教教団の拠点となっていきました。やがて遺骨はさらに分割され、インド全土に数多の仏塔が築かれたといいます。