大本山増上寺蔵 三種の大蔵経 ユネスコ「世界の記憶」に

4月17日、パリで開催されたユネスコ(国際連合教育科学文化機関)の執行委員会で、「世界の記憶」に大本山増上寺(東京都港区=小澤憲珠台下)と浄土宗(川中光敎宗務総長)が共同で申請した「増上寺が所蔵する三種の仏教聖典叢書」の国際登録を決めた。

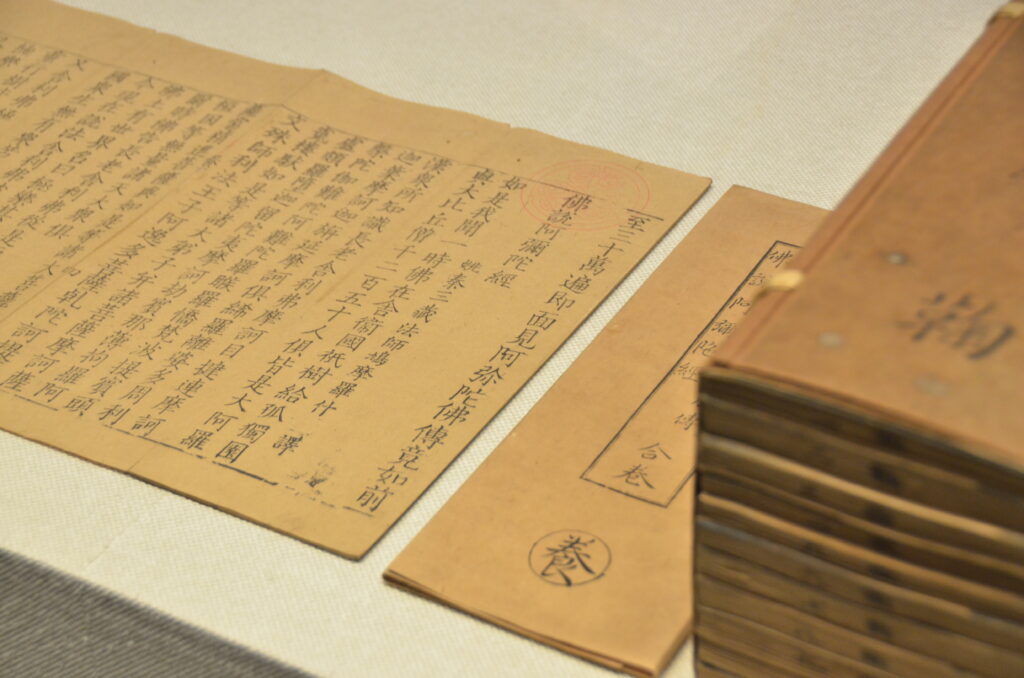

「世界の記憶」は、人類にとって特に重要な記録物を国際的に登録するもの。今回登録された「増上寺が所蔵する三種の仏教聖典叢書」は、増上寺蔵の中国や朝鮮半島で印刷された3種類の「大蔵経(仏教聖典の総称)」。通称「三大蔵」とも呼ばれ、古いものから中国・宋代(12世紀)、元代(13世紀)および1458年に朝鮮半島で制作されたもので、それぞれが当時の技術の粋を集めて印刷された。

各大蔵経は日本に渡った後、それぞれが各地の寺院に所蔵されていたが、17世紀初頭に徳川家康が領地等と引き換えにこれらを集め、菩提寺の増上寺に寄進。総数は約1万2千点にもなり、すべて国の重要文化財に指定されている。

3種類の大蔵経が一堂に会することは世界的にも珍しく、これらを元に、現代でも仏教研究の基礎資料として利用される『大正新脩大蔵経』が大正時代に出版された。令和5年には、浄土宗開宗850年を記念して三大蔵のデジタル画像をインターネット上に公開、仏教研究や東洋哲学研究の原典としての価値がさらに高まっている。

この登録を受け、18日に増上寺で、登録の申請をした増上寺と浄土宗が共同で記者会見を開催。このなかで川中宗務総長は、登録の喜びを語ると共に、「デジタル化によって、三大蔵が増上寺に所蔵されているだけでなく、全世界に広まり活用されていけば」と期待を述べた。

また増上寺の小林正道執事長は、「国際登録されたことで終わってはいけない。次の世代に向けてこの仏教の叡智を伝えていけるよう努めていきたい」と想いを語った。

登録を記念して、増上寺宝物展示室では「徳川家康と増上寺三大蔵展」(4月19日~9月8日)が、東京国立博物館(東京都台東区)では、特別企画「増上寺の三大蔵」(4月28日~6月22日)が開催されている。展示会の詳細はそれぞれのホームページから。