心ゆくまで味わう 法然さまの『選択集』 第30回

浄土宗で〝第一の聖典〟と位置づけられる書物『選択本願念仏集』(『選択集』)。「極楽往生を遂げるためには、何より〝南無阿弥陀仏〟とお念仏をとなえること」とする浄土宗の教えを、宗祖法然上人(1133ー1212)が微に入り細に入り説き示された「念仏指南の書」ともいえるものです。大正大学教授・林田康順先生に解説していただきます。

第4章

三輩念仏往生の文

⑥

||味わい方

このコーナーでは、『選択集』の現代語訳と林田先生による解説を掲載しています。

現代語訳部分は、篇目(章題)、引文(内容の根拠となる文章の提示)、私釈(引文に対する法然上人の解釈)で構成されています。

前回

【解説】

ここで少し本章の内容を振り返ってみましょう。法然上人は『無量寿経』のなか、往生を目指す人を能力や資質により三つに分類した「三輩」の文を引用し、そこに説かれるお念仏とその他の行の関係について解明することを目指されました。それは、第3章で提示された、〝阿弥陀仏が浄土往生の行として本願にお念仏を誓われているにもかかわらず、なぜ釈尊は三輩において、お念仏以外の行を説かれる必要があったのか〟という疑問を解消するためです。

法然上人は、その理由としてお念仏とその他の行の関係を表す、〈廃立の義〉〈助正の義〉〈傍正の義〉という3通りの解釈を提示され、それらのいずれにおいても、釈尊の真意は、阿弥陀仏の本願に照らし合わせ、ただひたすら人々にお念仏をとなえさせるという共通の目的にあることを明らかにされたのです。今号は、この3通りの解釈のいずれを重んじるかについての上人の見解から始まります。

【私釈】

ただし、三輩をめぐるこれら念仏と諸行についての廃立・助正・傍正という3通りの解釈のなか、いずれが勝れ(優先され)、いずれが劣っているか(後回しにするか)を知るのは難しいことです。どうか浄土宗の教えを学ぶ方たちは、いずれを取って、いずれを捨てるかについて、それぞれの胸の中でよくよくお考えになってください。今、もし善導大師の理解に基づくならば、初めの廃立の義のみが正しい解釈となることでしょう。

【解説】

3通りの解釈について優劣はつけがたいとし、その選び取りを読者それぞれの判断に委ねられます。その上で、善導大師の理解によれば、〈廃立の義〉のみが正しい解釈だと続けられました。

なぜ法然上人は、このような2段階の対応を示されたのでしょうか。上人の真意を理解することは到底できないことですが、その一端をうかがうと次のような思いがあったと考えられます。

あまた存在する人々が、どのような教えや修行を契機にお念仏に巡り会い、浄土往生を願うことになるかはそれこそ無数の可能性があり、一人ひとりの中においても、取り巻く周囲の変化に応じて個々の心情はつねに移り変わります。法然上人が提示された3通りの解釈は、釈尊の意を汲んだうえで、仏縁によってつながる全ての人々を一人ももらさず、広くお念仏の世界に導き迎えようとする、上人の大いなる慈しみの心と読み取れるのではないでしょうか。

続いて、法然上人が、善導大師の思いに照らし合わせれば、最終的には廃立の義こそが正しい解釈であるとお示しになられた理由ですが、まず法然上人はこの章最初の私釈冒頭で、善導大師の著作を引用し、「三輩は全て念仏往生といえる」と結論を出しておられます。また、詳しくは第16章で書かれますが、法然上人は、善導大師は阿弥陀仏がこの世に現れ出た存在とされ、仰ぎ尊ばれています。その善導大師の言葉に基づいた廃立の義を正しい解釈とするという法然上人の結論は、善導大師、ひいては、阿弥陀仏の本願への全幅の信頼に基づいているのです。

【私釈】

〈質問します〉三輩の全てで浄土へ往生するための行が共通してお念仏であるということについて、その意義は正しく理解しました。

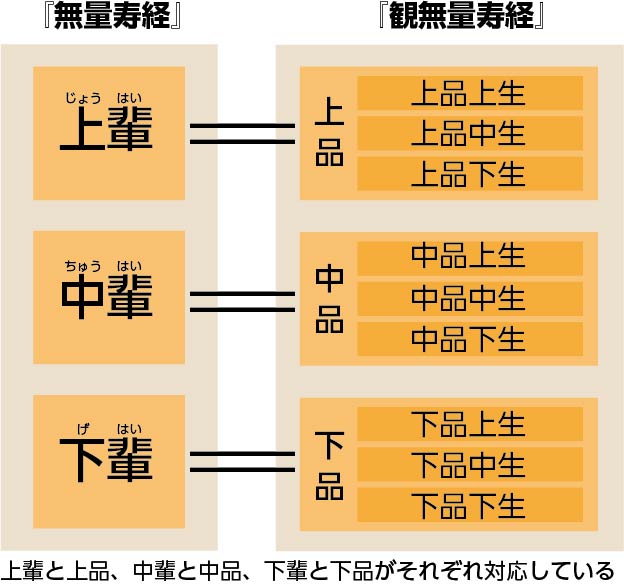

『観無量寿経』に説かれる浄土に往生する人々やそのありさまを上品上生から下品下生までの9通りに分けた九品と『無量寿経』に説かれるこの三輩の関係は、もともと三輩を上品・中品・下品の三品として、さらにそれぞれを上生・中生・下生に細分化したものが九品であり、これは同じものを開いたり、合わせたりした〈開合の異なり〉であると、とらえられています。

もしそうであるならば、どうして釈尊は、『無量寿経』の三輩の中では、その全てで共通してお念仏を説かれているのに対して、『観無量寿経』の九品の中では、上品と中品にはお念仏を説かれず、下品に至ってはじめてお念仏を説かれたのですか。

【解説】

【解説】法然上人は、ここで引用している『無量寿経』と『観無量寿経』を『阿弥陀経』とともに、もっぱら阿弥陀仏とその浄土について説いていることから、「浄土三部経」と命名されました。そのうち『観無量寿経』には、『無量寿経』の三輩と同じように、浄土往生を願う者の資質や能力、そして往生の様相について上品上生から下品下生までの9段階にわたって描かれる「九品」が説かれますが、お念仏は下品になって初めて登場します。

古来、これら三輩と九品は同義であって開いて詳しく分ける(九品)か、合わせて大きく分ける(三輩)かの違い〈開合の異なり〉と捉えられていました(図参照)。しかし、この両者に説示される内容が、まったく同じわけではありません。九品についての詳細な考察は第12章において明らかにされますが、ここでは九品の全てにお念仏が説かれていない点に絞って問答を設定しているのです。次回は、その回答が示されます。

- 林田 康順(はやしだ こうじゅん)

- 大正大学仏教学部教授

- 慶岸寺(神奈川県)住職

- 法然浄土教、浄土宗学が専門。『浄土宗の常識』(共著、朱鷺書房)、『法然と極楽浄土』(青春新書)ほか、著書・論文など多数。