連載 仏教と動物 第3回 猿にまつわるお話

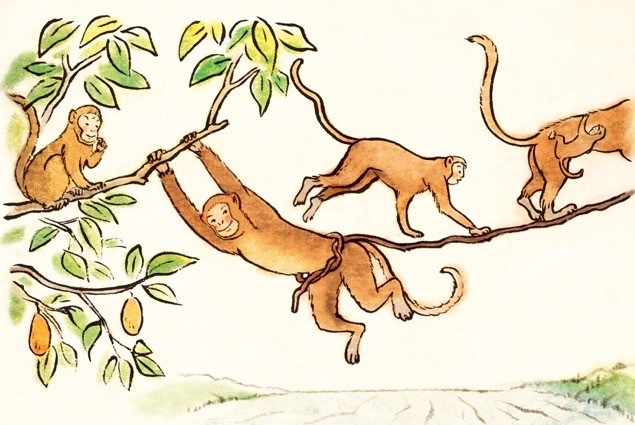

イラスト 木谷佳子

お釈迦さまの前世における物語『ジャータカ』をはじめ多くの仏教典籍(仏典)には、牛や象などの動物から、鳥や昆虫、さらには空想上のものまで、さまざまな生き物のエピソードが記されています。この連載では『仏教と動物』と題して仏教における動物観や動物に託された教えについて紹介しています。

第3回目は、人に近く愛嬌のある動物「猿」を取りあげます。

こころの動き

インドでは、猿は、牛や象などとともに信仰の対象とされています。ヒンドゥー教の寺院のみでなく、町や村の道端に朱色で塗られた猿の姿をした神・ハヌマーン像をよく見かけます。

お釈迦さまは、戒めを守らず、傍若無人に振る舞う人は、さまざまな世界に生まれ変わり死に変わりを繰り返す(生死輪廻)と説き、そのさまを、林中の猿が果実を探して木から木へとさまようがごとくであると譬えています。

法然上人も、「私たち凡夫の心は物事にとらわれて移りやすく、あたかも猿のようで、実にあちこちと散り乱れて落ち着かず、一つの境地に定まりにくいものです」と心の動きを猿に譬えています。

ここで、『ジャータカ』にある猿にまつわる説話の一つを紹介します。

猿の王さま

昔、インドのカーシ国でブラフマダッタ王が国を治めていたとき、ヒマーラヤ山地方にたくさんの猿たちが幸せに暮らしていました。

その地方を流れるガンジス川の岸辺に、山のようにそびえ立つ大きなマンゴーの木があり、たくさんの猿たちがやってきて、その立派な実を食べていました。

あるとき、よく熟れたマンゴーの実が一つ川に落ち、城のある町まで流れました。

たまたま、王さまが、流れてきたその実を見つけ、家来に拾わせて食べてみると、すっかりマンゴーの味の虜になってしまいました。

山の役人を呼び寄せ、マンゴーの木のありかをたずねるとガンジス川の上流にあることが分かりました。すぐに軍勢を引き連れ、筏を組ませて、ガンジス川の上流へとさかのぼること数日、王さまと軍勢の一行はマンゴーの木の根元にたどりつきました。早速、実をもいで、熟した果実を味わって満足し、その日はそこで野営をしました。

その夜のことです。猿たちは、いつものようにマンゴーの木にやってきて、むしゃむしゃ大きな実を食べ始めました。それを見つけた王さまは、かんかんに怒って、「あの猿たちをやっつけてしまえ!」と家来たちに命令しました。家来たちは、猿が逃げ出さないように弓をかまえて木を取り囲みました。もう逃げられないと猿たちはぶるぶると震え、猿の王さまに、どうしたらよいか訴えました。

すると、猿の王さまが、「大丈夫だ。私が逃がしてあげるから、心配するな」と言って、マンゴーの木によじ登り、川に面して伸びている枝から反対側に飛び移りました。急いで籐のつるを探して川幅の長さにしつらえると、片方を自分の腰に巻き付け、もう片方を岸辺の木の枝に結び付けて、もの凄い勢いで、マンゴーの木に飛び移りました。

ところが、つるの長さが足りません。しかたがないので、両手でしっかりとマンゴーの枝にしがみつき自分の背中を渡らせました。

手がちぎれそうになりながらも、苦しいのをじっとこらえていましたが、最後の猿が渡ったのを見届けると、とうとう力尽きて川に落ちてしまいました。

この様子を見て感動した王さまは、家来たちに命じて急いで筏を出して助けました。そして、疲れ果てた猿の王さまにどうして自分が橋になってまで皆を逃がしたのかと聞きました。

猿の王さまは、とぎれとぎれの声で答えました。

「仲間を守るのが、王である私の勤めです。あなたも王なら、皆の幸せを願ってください」そう言って息をひきとりました。

「猿たちの幸せを壊して悪かった。このマンゴーは猿たちのものだ」

その後、王さまは城に戻り、皆が幸せに暮らせるように国を治めたといいます。

為政者の心得

お釈迦さまは王子として生まれる前、さまざまな生き物として生まれ変わり、幾度となく善行を積んだ結果、ブッダ(覚者)となりました。

このお話に登場する猿の王はお釈迦さま、カーシ国の王はお釈迦さまの従兄弟で十大弟子であるアーナンダ(阿難)の前世の姿です。

阿難は、出家後ほどなくして侍者となりました。お釈迦さまの説法を聞く機会が多く、また記憶力も抜群だったので、十大弟子の中で「多聞第一」とたたえられています。

このお話には、お釈迦さまによる、政治を行う者に対する鋭い批評が含まれています。為政者たるものは、時には自分の身をも顧みずに、民衆のために尽くさねばならないということです。また、自らの身体を犠牲にして他者を救うというお釈迦さまが行った菩薩行を表しています。

【コラム】叡智を表す猿 三猿

栃木県日光市にある日光東照宮の神馬の厩舎である神厩舎の長押には、人間の人生を表すとされる16匹の猿が彫られています。 厩舎に猿が描かれているのは、古来、猿が馬の病を治したり、世話をするなどとされ、馬を守護する厩神とされてきたからです。

そのうち、最も有名な猿が、「見ざる、聞かざる、言わざる」の三猿です。一説には、「悪い方に導く言葉を聞くな」「悪い行いを自然だと見るな」「理由もなく悪く言うな」という教え(「不見・不聞・不言」の教義)、素直な心のままに成長させよという戒めを表しているとされます。

現在は神社となっている日光東照宮ですが、創建時には日光山という神仏習合の地であり、天台宗の寺として機能していたことから、天台宗の教えがその背景にあると推測できます。

また、世界各地にも同様に三猿にかかわる信仰があります。江戸初期の左甚五郎作と伝わるこのレリーフは、明治時代になると海外にも紹介されて、やがて世界的にも最も有名になりました。