連載 仏教と動物 第17回 鸚鵡にまつわるお話

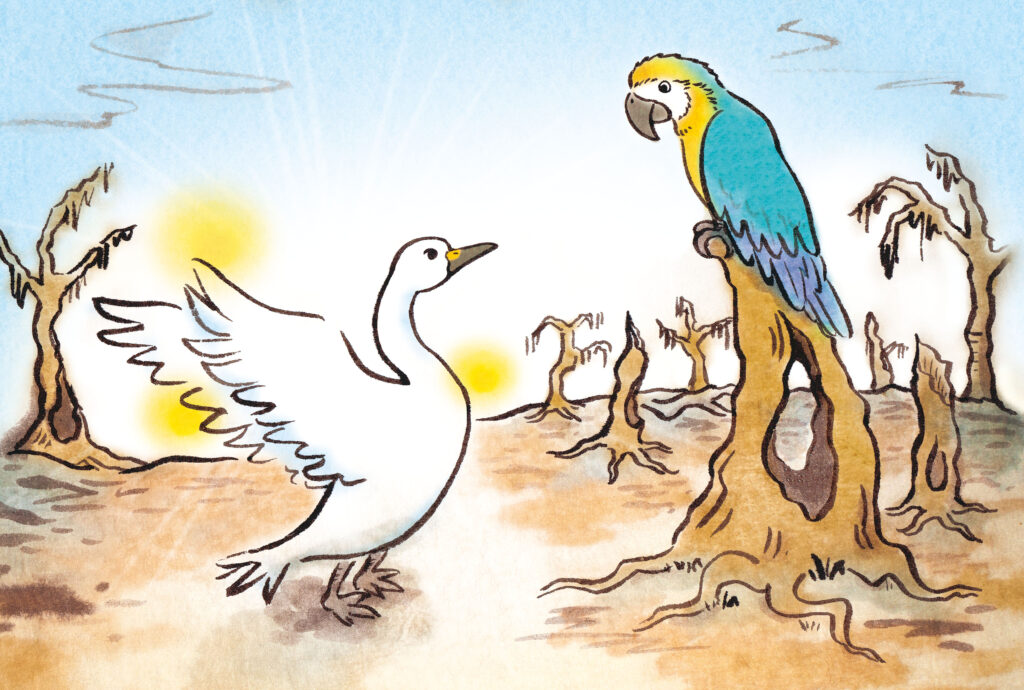

(イラスト 木谷佳子)

お釈迦さまの前世における物語『ジャータカ』をはじめ多くの仏教典籍(仏典)には、牛や象などの動物から、鳥や昆虫、さらには空想上のものまで、さまざまな生き物のエピソードが記されています。この連載では『仏教と動物』と題して仏教における動物観や動物に託された教えについて紹介いたします。

第17回目は、飼い鳥としても親しまれている動物「鸚鵡」を取りあげます。

人語をまねる動物

鸚鵡は、インコ科に属する鳥のうち比較的大型な鳥の総称で、主にオーストラリアやインドネシアなど熱帯の森林などに生息しています。一般に尾が短く体はずんぐりしていて単色のものが多く、冠羽を持ち、くちばしが下向きに曲がっているのが特徴です。

奈良時代に成立した日本の歴史書『日本書紀』の大化3年(647)の頃に、「来りて孔雀一隻、鸚鵡一隻献る」とあるように、日本には仏教の伝来後百年ほどして新羅国より渡来しました。

人によく馴れ、人の言葉をまねることが巧みなため、古来、世界中で飼い鳥として親しまれています。そのためか、古今東西の人々に愛され、さまざまな文学や物語で語られることが多い動物です。

今回は、『ジャータカ』にある、鸚鵡にまつわるお話です。

オウムの森

昔、ヒマラヤ山中のガンジス河の岸辺一帯に、ウドゥンバラの森があって、数千羽のオウムが住んでいました。オウムの王は、まだ若いのに無欲な鳥でした。

ウドゥンバラの実が熟れる時も、必要なだけ食べて、それ以上は食べませんでした。実がなくなってからは木を枯らさない程度に木の芽や葉をついばみ、ガンジス河の水を飲んで満足し、決して他の土地へ移ろうとはしませんでした。

この様子を見て、天界の神、帝釈天は、「たいていの鳥は、食べ物がなくなる季節になると、食べ物を求めて他の土地に移動してしまうのに、なんという無欲な鳥たちであろう」と感心しました。

そこで、帝釈天はオウムの王を試そうと思い、神通力によって、ウドゥンバラの木をすっかり枯らせてしまいました。

木は株だけになり、穴が空いて風が吹く時には吹きさらされて立っていました。その穴から木の粉くずが出てきました。

しかし、オウムたちはそれでもその森を動きませんでした。彼らは木の粉くずを食べ、ガンジス河の水で飢えをしのぎ、他の土地へは移らずに、風や暑さを気にせず、木株のてっぺんに留まっていました。

帝釈天はそれを見ると、白鳥に姿を変えてウドゥンバラの森に降り立ちました。そして、オウムの王を見つけると話しかけました。

「果実がたわわに実る時、鳥たちは群れを組んでやって来て、その実を食べる。しかし、木が枯れて果実がなくなってしまえば、そこを飛び去ってしまう。寒さに強い私たちでさえ、いてつく冬にはこの河辺を去る。それなのに、お前さんたちはどうして去らないのだ。そのわけを教えてくれないか」

オウムの王は、白鳥に答えました。

「それはこの木に対する感謝の気持ちからだ。私たちは、今日までこの木によって命を永らえてきた。ある時は実や葉を食べ、ある時は枝に休み、この木と語りながら日々を過ごしてきた。この木は私たちの友人であり、血を分け合った仲間といえよう。本当の友達は、生死、苦楽をともにするものだ。木が枯れてしまったからといって、どうしてこの森を捨てていかれよう」

白鳥はオウムの王に感動して言いました。

「なんという深い友情だろう。私は今、友情というもののすばらしさを教えてもらった。ありがとう。このお礼に、何か贈り物をさせてもらおう。何なりと言ってほしい」

「もし、私たちに贈り物をくださるのなら、この木を再び生き返らせてほしい。それ以外のものは何もいりません」

「ああ、いいとも、木を生き返らせてみよう」

白鳥はそう言うと、帝釈天の姿に戻って、ガンジス河の水を手ですくってウドゥンバラの木々に注ぎました。すると、不思議なことに枯れ木はみるみる生気を取り戻して、たちまち枝が生え、葉が茂って、宝石の山のように赤い果実が枝いっぱいに実りました。

これを見たオウムの王は、目を輝かせて言いました。

「ありがとう、本当にありがとう。これで私たちの森が戻った」

オウムたちの喜ぶ姿に、帝釈天はしみじみとつぶやきました。

「生き物は、皆このようでありたいものだ」

そして、そのまま天へ帰っていきました。

善友と無貪欲のすばらしさを称える

お釈迦さまは王子として生まれる前、さまざまな生き物として生まれ変わり、善行を積んだ結果、ブッダ(覚者)となりました。

このお話は、お釈迦さまがインドの祇園精舎に滞在している時に、修行で貪りの行いをした、ある修行僧に語られたものです。

登場するオウムの王はお釈迦さま、帝釈天はお釈迦さまの十大弟子の一人、アヌルッダ(阿那律)の前世の姿です。

帝釈天は無欲なオウムの王を試すために彼らの木を枯らしますが、木への感謝の念から他へ移らない彼らに感心して木を生き返らせました。

この話では、無貪欲であること、善き友であることのすばらしさを称えています。

【コラム】浄土の六鳥

春になり暖かくなると、あちらこちらで鳥たちが美しい声で鳴き、それを聞く私たちの心を和ませます。

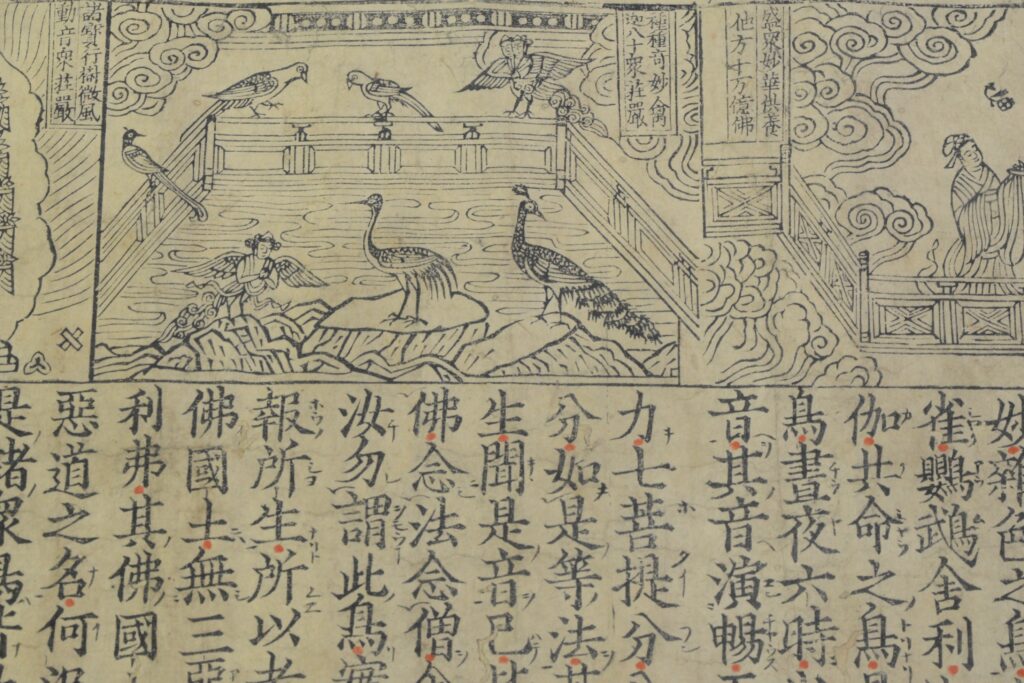

阿弥陀さまが建てた極楽浄土にも、姿や鳴き声がたとえようもないほど素晴らしく、彩り豊かな様々な鳥たちがいるとされ、浄土宗所依の経典『阿弥陀経』には、白鵠・孔雀・鸚鵡・舎利・迦陵頻伽・共命の六種の鳥たちがあげられます。

白鵠は、白い水鳥のこと。その美しい姿は浄土の清浄性を表しています。孔雀は、毒蛇やサソリを食べることから、煩悩の毒を滅す智慧を表します。鸚鵡は、人の言葉をまねて話すことから、浄土で仏法を説くとされています。舎利は、九官鳥のことで、鸚鵡と同じく浄土で仏法を説くとされます。迦陵頻伽は、頭が人間、体は鳥の姿をしており、妙なる美しい鳴き声で浄土を荘厳するとされています。共命は、頭が二つある双頭一身の鳥で、命は様々な関わり合いによって成り立っていることを教えています。

これらの鳥は、昼夜六時(一日を六分した時間帯)に優雅な声でさえずり、仏の教えを説いているとされ、極楽浄土にいる人たちは、この声を聞くと、みな、仏・法・僧を慕う気持ちが自然と湧いてくるとされるのです。